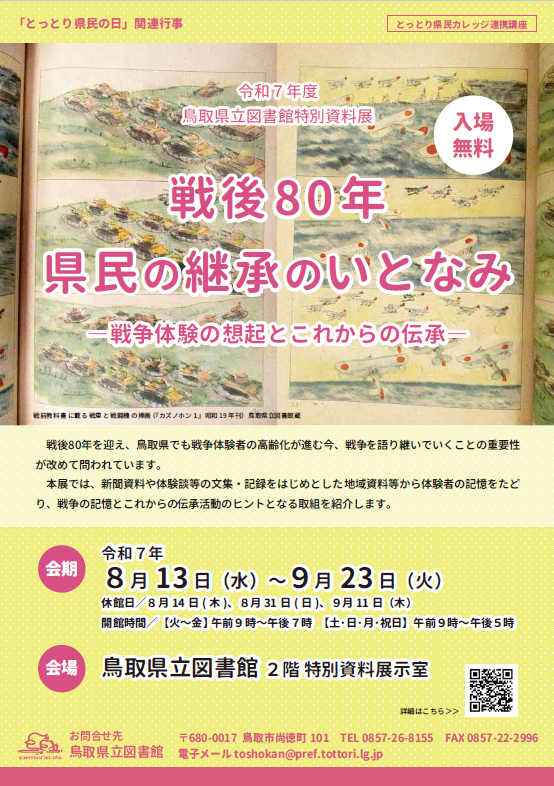

【特別資料展】 「戦後80年 県民の継承のいとなみ―戦争体験の想起とこれからの伝承―」(令和7年8月13日~9月23日まで)

戦後80年を迎え、鳥取県でも戦争体験者が一人もいなくなる社会が近づきつつある今、戦争を語り継いでいくことの重要性が改めて問われています。本展では、新聞資料や体験談等の文集・記録をはじめとした地域資料等から体験者の記憶をたどり、戦争の記憶とこれからの伝承活動のヒントとなる取組を紹介します。

戦後80年チラシ.pdf

日時

令和7年8月13日(水) ~ 令和7年9月23日(火)

会期中、8月14日(木)、8月31日(日)、9月11日(木)は休館日

開館時間 火~金 午前9時~午後7時

土、日、月、祝日 午前9時~午後5時

会場

県立図書館 2階 特別資料展示室

内容

- 「戦争」とはなんだろう?

▶ わたしたちが戦後80年を語るとき、「戦争」の認識は個人差があることに気づきます。戦争について解説した資料や戦争当時に発行された資料などから、「戦争」について解説します。

- 県民が体験した戦争―体験者の数だけ異なる戦争の姿―

▶鳥取県出身の水木しげるさんはラバウル戦線の体験を書き記し、また、勤労奉仕に従事した生徒の動員の実態は学校記念誌などから知ることできます。このように、鳥取県の人々の戦争体験を文学作品や文集などに残る記録からたどります。

- これまでの継承のいとなみ―記録化と物語―

▶人々はそれぞれの戦争体験をどのように残し、伝えようとしてきたのでしょうか。手記や語り部活動、新聞・テレビ報道、慰霊祭などの取組を振り返ります。

- これからの伝承―世代を超えた記憶のつながり―

▶戦争の記憶を引き継ぎ、次世代に伝えるには、体験者の生の声や思いに触れ、体験者の記憶に思いを寄せ、その意味を考え続けることが必要です。広島の原爆体験者と非体験者の関わりから生まれた伝承絵画「原爆の絵」の活動や、鳥取県内の児童が描いた大山口列車空襲の紙芝居など、未来に向けた伝承活動を紹介します。